Тема заповедности Беловежской пущи! Может ли она быть такой же старой, как теория Дарвина, или неисчерпаемой - как нефть Саудовской Аравии? Судя по надписи, установленной в 2009 году на фасаде ресторана национального парка «Беловежская пуща», то да. Вывеска утверждает, что заповедному режиму в Пуще аж 600 лет.

Но когда попадаешь на территорию национального парка, понимаешь, что «фасадная заповедность» резко отличается от реальной. Многочисленные пеньки от срубленных деревьев, спрямленные русла речек, мелиоративные каналы и искусственные озера, стенды, посвященные охотам и рубкам… Глядя на все это, осознаешь, что за 600 лет Беловежская пуща так и не стала заповедной.

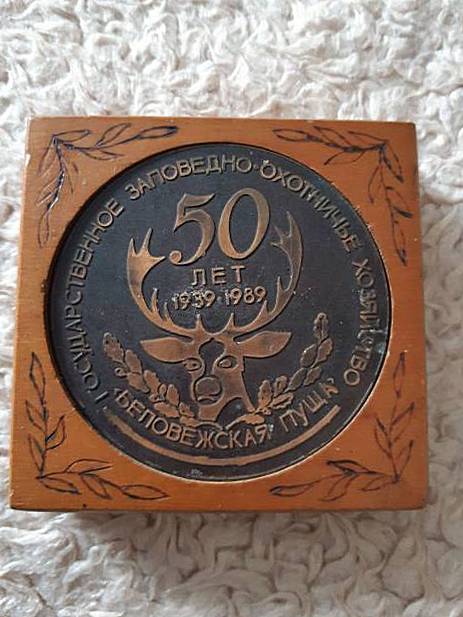

Да и как-то не укладывается в голове чехарда с датами. В 1989 году пышно отпраздновали 50-летие заповедно-охотничьего хозяйства «Беловежская пуща». В 1999 году с не меньшим размахом отметили 60-ти летие заповедника «Беловежская пуща». А еще через десятилетие обесценили память о создании того же белорусского (советского) заповедника «Беловежская пуща», затмив ее помпезным, но весьма сомнительным юбилеем – 600-летием заповедности Беловежской пущи. Такие манипуляции наводят на мысль, что почти каждая администрация знаменитой ООПТ пытается ввести свое летоисчисление установления заповедности подведомственной ей территории.

Несмотря на то, что Государственное заповедно-охотничье хозяйство было создано на территории Беловежской пущи в 1957 году, в 1989 году праздновали 50-летие со дня его образования. Так поддерживался миф о заповедности Беловежской пущи.

Однако мало покорить пущу, надо еще и обуздать время. Как бы не хотелось руководителям Беловежской пущи поменять историю, изменить ход времени, им это так и не удается. Да и создать миф о 600-летии установления режима заповедности смогли только на территории нашей страны. Неслучайно в 2019 году лесоводы и представители администрации национального парка А.В. Бурый, В.М. Арнольбик, Д.И. Бернацкий и В.Г. Кравчук в своей статье «Динамика заповедной зоны Национального парка «Беловежская пуща» после информации об увеличении заповедной зоны до 57051 га, констатировали: «Впервые в истории Беловежской пущи законодательно установлен запрет на осуществление хозяйственной деятельности на большей части реликтового лесного комплекса, что стало беспрецедентным шагом в сторону усиления охранного статуса данной территории и способствовало последующему расширению территории трансграничного Объекта Всемирного наследия, которое состоялось в 2014 году».

А как же тогда быть с шестью столетиями заповедного режима?

Как корабль назовёшь, так он и поплывет.

Согласно закону «Об особо охраняемых природных территориях Республики Беларусь» «Заповедник – ООПТ, объявленная в целях обеспечения естественного течения природных процессов, сохранения в естественном состоянии и изучения ценных природных комплексов и объектов». Таким образом, 600 лет заповедности Беловежской пущи это срок, на протяжении которого на её территории природные процессы протекают без вмешательства людей и лесной массив находится в естественном состоянии?

Не менее запутано и время установления заповедности. Среди многочисленных публикаций можно встретить самые разные даты. Так, например, А. Горяшко (2000) утверждает, что «Известная на весь мир Беловежская пуща стала заповедной еще восемь веков назад. Большой любитель охоты, князь Данила Галицкий (1220-1264) издал указ, по которому создан «великий заповедник у межах сучасных Беловежской и Цуманской пущ». Знаменитый зоолог А.Г. Банников (1969) отмечает: «В конце XIV - начале XV в. известный полководец и охотник литовский князь Ягелло сделал Беловежскую пущу заповедной, оставив право охоты на крупного зверя только за собой и братом Витольдом». В те времена это была единственная форма охраны крупной дичи от истребления. Некоторые историки полагают, что еще в XIII в., после постройки Каменца, Владимир Волынский ввел те же ограничения на охоту».

Один из авторов концепции абсолютной заповедности А.М. Краснитский (1983) утверждает, что «Официально Беловежская пуща была объявлена заповедником в 1541 году».

Как видно из приведённых выше примеров, если не придерживаться терминологии, то любые законодательные акты по охране природы разные авторы истолковывают как начало заповедности в Беловежской пуще. Поэтому, прежде чем писать о заповедности этой территории, вначале разберемся, что обозначают термины «заповедник» и что такое «заповедность».

Первое определение термина «заповедник» дал Н. Ф. Томкевич. В пятом номере журнала «Наша охота» за 1912 год была изложена короткая формулировка: «Заповедники – где охота запрещена на продолжительные сроки. Указать эти сроки невозможно, так как, при перемене владельца угодий, такие заповедники часто теряют своё назначение и открываются для охоты».

В первом номере журнала «Рыболов и Охотник» 1913 года тот же автор сформулировал определение в более развернутом виде: «Название «заповедник», – писал он – наиболее применимо только к тем угодьям, которые охраняются как памятники природы, где охота запрещается на очень продолжительное время (или навсегда) и притом на всякую дичь. Здесь даже отстрел хищников воспрещен и человек совершенно не вмешивается в экономию природы».

В 1918 году классик заповедного дела, петербургский охотовед Д.К. Соловьев в своей работе «Типы организаций, способствующих охране природы» дал ещё более четкое определение заповеднику: «Заповедником... называется определенная площадь, объявленная неприкосновенной навсегда, со всеми или частью относящихся к ней организмов и предметов». Как видим из формулировки, заповедник имеет два измерения: пространственное (территория), и временное (неприкосновенность навсегда) т.е. определенная территория должна быть неприкосновенна навсегда.

Это определение было дополнено в советский период другими исследователями. В классическом понимании под термином «заповедник», сформулированным Н. Ф. Реймерсом, подразумевается природная территория, исключенная из любой хозяйственной деятельности человека, предназначенная для сохранения в естественном состоянии природных комплексов и для охраны встречающихся здесь видов животных и растений. Другой исследователь заповедного дела Ф.Р. Штильмарк, подчеркивал значимость заповедников, называя их «самой высокой формой территориальной охраны природы», и то, что на их территории должна прекращаться любая хозяйственная деятельность и эксплуатация природных ресурсов.

Традиционное и современное юридическое значение термина «заповедность» означает совсем не частичное, или даже существенное ограничение, а полное прекращение всякого хозяйственного использования природного объекта или комплекса. Заповедность утверждается в целях обеспечения неприкосновенности природных объектов со стороны человека. Тем не менее, в средствах массовой информации, да и в научной литературе, часто встречается иная трактовка терминов «заповедник», «заповедность», «заповедное дело», «заповедный режим». Зачастую эти понятия распространяются на заказники, памятники природы, национальные парки и другие охраняемые объекты, в том числе и на объекты мемориального значения. Широкая трактовка терминов «заповедность», «заповедность» причиняет ущерб заповедному делу – подменяет высокую форму охраны на более низкую. А любой природоохранный акт, принятый в прошлом, трактуется как начало заповедности.

Дополнительно внесли путаницу и авторы, исследовавшие происхождение слов «заповедник», «заповедный». В советских и российских источниках этимологию слова “заповедник” связывают с древнерусским словом «заповѣдь», что означает заповедь, запрет. Морф. заповед=н=ик-. Дер. От прил. заповедный –. (Этим. др.-русск. заповѣдь – ‘приказание, повеление, наставление’ повѣдати – ‘сообщить, рассказать’ вѣдати – ‘знать’). Однако, согласно энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона 1894 года, слово «заповедь» имеет несколько значений:

Заповедь государева (или государева заповедная грамота) – означает всякого рода запретительный указ московского царя; так в отписке Лебедянского воеводы 1629 г. читаем, что стрельцам и казакам немногим он позволял курить вино к празднику, крестинам и поминкам, ибо «на Лебедянь о том твоей государевой заповедной грамоты не бывало».

Заповедь (стар.) – личная пеня с купца, платимая с целью освободиться от платежа пошлин (мыта); её при взыскании не обращалось внимание на количество товаров. До конца XV в. «заповеди брали с купца 6 алтын»; в XVI и XVII вв. заповеди увеличивались и дошли до 2 руб., причем половина шла в казну, а другая в пользу таможенников.

Заповедь – старинный юридический термин, означающий исковую явку, публикацию о продаже вещи. Эта явка делалась на рынке, где помещался и суд.

Заповеди церковные – правила, исполнение которых составляет существенный признак и условие принадлежности к церкви. Вообще, под Заповедями церковными разумеются все нравственно-дисциплинарные постановления церкви, касающиеся всех ее членов; в частности же, как наиболее важные из них, указываются в символических книгах православной церкви девять, касающиеся молитвы, постов, посещения богослужений, сохранения церковного имущества, уважения к пастырям церкви.

Следует отметить, что уже начале XXI века риторика о происхождении слова «заповедник» несколько изменилась. Так Г.Я. Янкус, работавший с 1971 по 2011 гг. директором Баргузинского заповедника, в своей статье «Исторический опыт создания и работы Баргузинского заповедника» отмечал «… слово «заповедник» происходит от слова «заповедь», означающее «правило», «норма». То есть, понятие «заповедник» не означает запрет, как это считают многие».

Разное значение слово «заповедь» имеется в славянских языках. Так в современных словарях белорусского языка «запавед» обозначает «завяшчанне». В древних документах «завещание» на белорусском языке называлось «духоўніца», или «тэстамент».

В украинском языке слова «заповіт» – «завещание», «заповідаті» – «завещать», «заповідач» – «завещатель».

В польском языке слова «zapowiedz» имеет несколько значений:

1. объявление о чем-то, что должно произойти

2. знак чего-то грядущего

3. объявление с кафедры в церкви о намерении двух людей вступить в брак

Слово «zapowiednik» (заповедник) в польском языке обозначает:

- событие или явление, которое, поскольку оно уже произошло и основано на наблюдениях за предыдущими подобными событиями, позволяет людям верить, что определенное событие или явление произойдет в будущем.

В болгарском языке слово «заповед» переводится как «приказ».

Разнообразно используется и слово «заповедный». Анализ юридических документов показал, что термин «заповедный» в прошлом имел несколько другой смысл. На момент первого документального упоминания названия «Беловежская пуща» в 1409 году, этот лесной массив находился под юрисдикцией Великого Княжества Литовского – европейской страны с передовым законодательством. К одному из документов – «Статут Великого Княжества Литовского» 1529 года мы и обратимся. В нем в двух вариантах встречаются такой термин как «ліст запаведны». В одном случае это документ, который даёт отсрочку частным лицам на рассмотрение судебных дел. Второй вариант – великокняжеская грамота на продление времени судебного рассмотрения дела. Это самое раннее упоминание слова «заповедный» в юридических документах, которое нам удалось найти.

После Ливонской войны в Московском государстве появилась практика введения «заповедных лет», которая берет свое начало с 1581 года. Это красивое словосочетание относится к одному из этапов становления крепостного права в России. На протяжении веков крестьянские семьи, если им не нравилось жить на землях феодала, могли спокойно отказаться от земли и перейти к другому феодалу. Понимая, что при таком положении дел привязать крестьянина и поставить его в полную зависимость будет сложно, власть начинает ограничивать переходы крестьян и вводит практику «заповедных лет». Это годы во время которых дается отсрочка перехода к другому хозяину: «…выход и вывоз крестьян были временно запрещены впредь до нового указа». Новый указ появился в 1592 году, согласно ему «заповедные лета» были введены фактически навсегда. Этот документ положил начало крепостному праву в Московии.

В Московском государстве также имели хождение юридические документы, именуемые заповедными грамотами. Грамота выдавалась человеку, который бил челом государю о том, что такой-то человек угрожает ему смертным убийством. В заповедной грамоте писалось имя лица, которое угрожало убийством, и количество заповеди, т. е. пени, долженствуемой быть уплаченной в равных долях государевой казне и семье или родичам в случае приведения в исполнение угрозы; убийца подлежал в таком случае смертной казни «безо всякого милосердия». Если же челобитчик сам убьет лицо, на которое им взята заповедная грамота, то «ему тот же указ, чего бы довелся тот, на кого он бил челом». Такие грамоты также назывались «Заповедками».

Со временем «заповедками» стали называть не только юридические документы, но и территорию лесных угодий. Так, согласно энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона 1894 года, в XV веке (по другим источникам в XVI веке) впервые появились жалованные грамоты, утверждавшие право владения лесами за известными лицами, и вслед за тем, для охраны этой собственности – охранные грамоты, которыми рубка леса предоставлялась только владельцам дач и запрещалась («заповедовалась») другим лицам. С самовольных порубщиков взимался «за нарушение заповеди» денежный штраф. Отсюда и название таких лесов - «заповедники» или «заповедки».

При Петре I в российском законодательстве появляются такие термины, как «заповедные древесные породы». Указом от 19 ноября 1703 г. повелевалось описать леса от больших рек в сторону на 50 верст, а от малых сплавных, впадающих в большие, на 20 верст, причем запрещено всем без исключения рубить дуб, клен, вяз, лиственницу и сосну в 12 вершков и толще. Более смягченным и систематически разработанным является постановление о заповедных лесах в инструкции обер-вальдмейстеру от 19 июля 1722 года, по которой все древесные породы, произрастающие в лесах, подразделены на заповедные – дуб, вяз, ясень и толстая сосна и не заповедные – все прочие, заповедными же расстояниями назначены: 50 верст от малых рек по системе Волги, Оки, Дона, Днепра, Западной Двины и по рекам, впадающим в Ладожское озеро и в Ильмень. За всякое вырубленное дерево назначен штраф в 10 рублей, за дуб же и за большую порубку остальных заповедных пород – смертная казнь.

На рубеже XVIII-XIX веков в Российской империи понятие «заповедность» приобрело другую форму. Между 1774 и 1830 гг. в ответ на прошения нескольких богатых вельмож были учреждены заповедные имения – особая форма родового имущества, считавшаяся собственностью дворянского рода в целом и не подлежавшая отчуждению. Под «заповедностью» подразумевалось установление заранее определенного, неизменяемого порядка наследования земельных владений, когда владельцы лишаются права на их отчуждение. По закону заповедное имение наследовал старший сын и его потомство. Остальные члены семьи, не имея собственности, поступали чаще всего на службу.

Такая заповедность первоначально практиковалась в семьях польских, белорусских, литовских и немецких дворян западных окраин России. В других частях Европейской России заповедность до царствования Екатерины II была неизвестна. Цель заповедных имений – сохранить крупное дворянское землевладение. Отсюда только потомственные дворяне могут испросить Высочайшее дозволение о заповедности имений, в размере от 5 до 100 тыс. десятин земли, или приносящих ежегодный доход от 6 до 200 тыс. рублей. Поэтому же долги владельца заповедного имения уплачиваются пожизненно лишь с доходов заповедного имения, а со смертью владельца всякие взыскания с этих доходов прекращаются, и наследник его не обязан за них отвечать.

Заповедное имение учреждалось или непосредственным действием Высочайшей воли при пожаловании, или по воле владельца, но также не иначе, как с Высочайшего утверждения, в виде указа, по рассмотрении учредительного акта министром юстиции и Государственным Советом.

Заповедные имения были учреждены также для лиц императорской семьи. Они находились под юрисдикцией Главного управления уделов Министерства императорского двора. Удельное ведомство было создано в 1797 году. В его подчинении были: удельные земли, имения, а до 1863 года также и удельные крестьяне императорской семьи. Имущество разделялось на четыре категории: заповедные, дворцовые, родовые, благоприобретенные. Имущества заповедные назначались правнукам императора. Вместо недвижимого имущества, приносящего дохода в 100000 руб. в год, правнуку императора, с Высочайшего соизволения, мог быть назначен соответствующий по доходу денежный капитал, также считающийся заповедным.

Заповедное имущество Удельного ведомства, предоставленное правнуку императора, считается данным не ему лично, но всему его роду, и потому не могло быть предметом завещательных распоряжений; никакие взыскания не могут быть на него обращаемы, владельцем оно не должно быть обесцениваемо. Владелец заповедного имущества имеет попечение о своих малолетних братьях и сестрах. Заповедное имущество переходит по наследству, всегда в полном составе, к одному лицу мужского пола и мужского поколения, с соблюдением прав первородства и представления. На случай перехода заповедного имущества от одной линии к другой установлены особые правила. Вообще, одно лицо и даже одна линия не может владеть двумя заповедными имуществами. Если, в силу установленных правил, не окажется вовсе лиц, которые могли бы наследовать заповедное имущество, то оно возвращается в общую массу удельных имений.

Начиная с 1870-х гг. в России концепция заповедности обсуждалась как решение гораздо более обширной проблемы, чем сохранение нескольких десятков богатых семей от перспективы разорения. Возникло мнение, что, сделав средние по площади имения заповедными, удастся остановить сокращение числа владеющих землей дворян и тем предотвратить окончательное обезземеливание дворянства и исчезновение этого социального элемента из русской жизни. Что бы стимулировать создание заповедных имений, было принято решение в качестве поощрения освободить передаваемые в заповедность имения от налога на наследство и участии в местном административном управлении. В отдельных губерниях для заповедных имений практиковались и другие привилегии: налоговые льготы, льготы в получении образования для потомков тех, кто решится на заповедное имение, а также преимущество в занятии постов в центральной и местной администрации и невыборное членство в уездных земских собраниях.

В 1870-х - начале 1880-х гг. появилось несколько проектов использования заповедных имений для сохранения гораздо меньших имений, чем те, на которые распространялся закон 1845 г. Заповедность продвигали как действенное средство реализации интересов общества и государства, которое гарантировало в каждом поколении каждой владеющей землей дворянской семье, что хотя бы один из ее членов будет располагать достаточными средствами для исполнения традиционной роли местного администратора, руководителя и хранителя сельского мира. В центре внимания были владельцы средних по величине поместий, поскольку в целом они намного чаще, чем крупно- и мелкопоместные, жили в своих имениях, а значит, играли самую активную роль в местной жизни. Но только в 1887 г. вопрос о заповедности привлекает внимание широкой общественности. Появились брошюры, посвященные заповедным имениям, а также художественные произведения. Например, картины И. Шишкина: «Заповедник. Сосновый бор» (1881 г.), «В заповедной дубовой роще Петра Великого (в Сестрорецке)» (1886 г.).

В конце ХIХ века был принят закон о временно-заповедных имениях. Целью этого закона была охрана среднего дворянского землевладения. Так, во временно-заповедное может быть обращаемо имение, заключающее в себе пространство не менее того, которое дает право непосредственного участия в дворянских выборах, если при этом ценность такого земельного пространства составляет не менее 15 тыс. рублей. Во всяком случае, высший размер временно-заповедных имений не должен превышать 10 тыс. десятин земли. Любопытно отметить, что в 1905 г. в эти границы попадало примерно 27 тыс. дворянских имений (25% от их общего числа) в 50 губерниях Европейской России. Сохранность этих земель обеспечивается запрещениями: отчуждать и делить их, закладывать и вообще обременять долгами, кроме случаев чрезвычайных, сдавать в аренду свыше шести лет, причем арендная плата не может быть получаема владельцем более чем за один год вперед. Некоторые из этих имений в настоящее время стали музеями-заповедниками.

В период изменения законодательства о заповедных имениях и произошёл решительный поворот в истории Беловежской пущи. В царствование Александра III, 19 июля 1886 года, министр Императорского двора И. Воронцов-Дашков уведомил министра государственных имуществ М. Островского о желании императора, чтобы «казённая лесная дача – Беловежская пуща и смежная с нею Свислочская дача были переданы в состав Удельных имений». Эта передача состоялась путём обмена на почти равное количество земель, принадлежавших императору в Орловской и Симбирской губерниях. Условия обмена вырабатывались в течение почти двух лет, и только 18 сентября 1888 года Александр III утвердил положение Комитета министров, согласно которому Беловежская пуща вошла в Уделы, став одним из крупнейших охотничьих хозяйств. И, согласно существующего законодательства, лесной массив, как имущество, получил статус заповедного. При этом, под юридическим термином «заповедность», подразумевалось неотчуждаемое наследование земли. Утверждение Г.П. Карцова (1903), что Беловежская Пуща «…является древнейшим заповедным владением литовских великих князей, польских королей и, наконец, русских Государей…» подразумевало «заповедность» как территорию, находящуюся во владении первого лица государства, но никоим образом как ООПТ! Согласно современной терминологии, Беловежскую пущу того периода назвать заповедной мы не можем. Об этом ещё в 1918 году писал классик заповедного дела Д.К. Соловьев в своей работе «Типы организаций, способствующих охране природы»: «Беловежская пуща являлась типичным спортивным охотничьим хозяйством, которое велось в весьма широких рамках. Пуща не служила настоящим заповедником даже для зубра, который убивался на охотах. Некоторые звери, например, волк, медведь, нарочно уничтожались, как вредные для преследуемых целей, другие же, как олень, лань, насаждались искусственно».

«Заповедный» марафон

Ещё до создания в Беловежской пуще образцового охотничьего хозяйства в мире появились другие формы охраны природы. В 1872 году в США Конгрессом был учрежден Йеллоустоунский национальный парк. Он считается первым национальным парком в мире. В 1909 году в Швеции организован национальный парк Сарек – первый национальный парк на Европейском континенте.

Густонаселенные страны Европы не могли позволить себе создать охраняемые территории, подобные национальным паркам с большой площадью. Поэтому в Германии начали создавать охраняемые объекты другого формата – памятники природы. Термин «памятник природы» впервые употребил Александр Гумбольдт, давший это название в 1819 году уникальному дереву, встреченному им в Венесуэле. Более подробное толкование этого термина и связанных с ним мероприятий разработал немецкий ученый Гуго Конвенц, который в работе «Угроза памятникам природы и предложения к их охране» (1904) формулирует принципы охраны памятников природы, подразумевая под этим сохранение объектов природы в их естественных условиях. Конвенц считает, что к памятникам следует относить творения сил природы, утрата которых столь же невосполнима, как и утрата произведений искусства. Ради исторической справедливости следует отметить, что Гуго Конвенц является родоначальником концепции охраны природы в Германии. Еще в 1907 г., он создал в Германии (земля Бранденбург) полный (абсолютный) резерват «Плафеген» (заболоченный лес) на площади 172 га, который существует и по сей день. В 1909 г., на территории современной Польши (под Гданьском), Конвенц создал полный резерват «Птичье святилище» на площади 82 га. В последующие годы дается и определение терминам «охрана природы» и «памятник природы». Под «охраной природы» (Naturschutz) понимается «общее стремление к сохранению памятников природы и уходу за ними». Под «памятниками природы» (Naturdenkmäler) понимаются отдельные достопримечательные объекты природы (скалы, животные, растения).

В России также начали поиск новых форм охраны природы. Некоторые частные лица создавали на своих территориях заповедники в современном нам смысле слова – охраняемые участки природной территории, где была ограничена хозяйственная деятельность. В охотничьих хозяйствах выделяли территории, которые назвали заповедниками. Заповедниками объявлялись пруды, парки, участки в имениях и др. Первый такой заповедник был создан по инициативе российского помещика немецкого происхождения Фридриха Фальц-Фейна. В 1898 году он выделил в Причерноморье участок целинной степи в 500 десятин, изъяв его из обычного использования и объявив защитным на вечные времена – это была будущая Аскания-Нова. Многие исследователи склоняются к тому, что эту дату можно считать началом организации первого заповедника в Российской империи.

Картина Ивана Ивановича Шишкина «Заповедник. Сосновый бор» (1881)

Жесткая эксплуатация природных ресурсов заставляла ученых искать эффективные формы охраны природы. Основоположник российского почвоведения Василий Докучаев высказал идею организации специальных станций – природных эталонов, которые предназначались бы исключительно для изучения природных процессов, для охраны уникальных флоры и фауны, а не для показа туристам. Для этого в Воронежской и Харьковской губерниях были организованы опытные станции с земельными залежами, на которых рассматривалась динамика растительности без влияния хозяйственной деятельности. Первая залежь была организована в 1885 году, последняя – в 1912 году. С 1912 года эти залежи находились в абсолютно заповедном режиме для просмотра динамики растительного покрова под действием естественных процессов, происходящих в изменённом ландшафте (залежи «Каменная степь»). Именно такие степные участки послужили прообразом будущих российских заповедников.

Восстановим, не вникая в частности, хронологию создания заповедников и событий, повлиявших на их появление:

1903 год. Граф И.А. Потоцкий создает заповедник «Пилявин» в своем имении на Волыни.

1908 год. Доклад профессора Г.А. Кожевникова «О необходимости устройства заповедных участков для охраны русской природы», положения которого надолго стали главными для российских заповедников.

1909 год. На Втором Всероссийском съезде охотников рассмотрены перспективы организации заповедников в России.

1909 год. Частный заповедник в Лагодехском ущелье на Кавказе. В Российской Академии наук в 1909 году рассматривается вопрос о создании Кавказского заповедника для сохранения зубра на месте существовавшей до этого времени Кубанской царской охоты, срок аренды которой как раз заканчивался.

1910 год. Рижское общество естествоиспытателей создает «птичий» заповедник на островках Вайка в горле Рижского залива.

1911 год. На Дальнем Востоке был создан государственный (!) Супутинский заповедник. Несовершенство российского законодательства не позволило успешно завершить его организацию.

1911 год. Учредители Уральского общества любителей естествознания создают частный заповедник в Соймоновской долине на Южном Урале.

1911 год. Кавказский отдел Императорского русского географического общества создаёт Комиссию по охране памятников природы на Кавказе. По настоянию комиссии в этом же году Пицундская сосновая роща объявляется заповедной.

1912 год. Императорским Русским Географическим обществом учреждена Постоянная Природоохранительная Комиссия, в состав которой вошли видные деятели отечественной науки: И.П. Бородин, А. И. Воейков, Ю. М. Шокальский, А. П. Семенов-Тян-Шанский, В. П. Семенов-Тян-Шанский, Г.Ф. Морозов, В.Н. Сукачев, Н. В. Насонов. Основной целью Комиссии стало сбережение в неприкосновенности участков и целых местностей, нуждающихся в охране и изучении.

1912 год. Пожалуй, впервые в России студентом Императорского лесного института Валерианом Ивановичем Белоусовым был выполнен проект организации государственного соболиного заповедника «Матвеевская парма» в истоках рек Колва и Лозьва на Северном Урале.

1912 год. Благодаря почти полувековым трудам и энтузиазму одного из местных поселенцев Людвига Млокосевича в Лагодехском ущелье (в Грузии) создается заповедник под эгидой арендатора ущелья Е. П. Демидова, принца Сан Донато.

1914 год. Обеспокоенное резким сокращением численности соболя Министерство земледелия направляет в Восточную Сибирь и Забайкалье две крупные экспедиции, одной из задач которых была организация Баргузинского и Саянского заповедников.

1914 год. По инициативе Природоохранительной комиссии при Оренбургском отделе Императорского Русского географического общества (ИРГО) были начаты работы по организации степного заповедника в Кустанайском уезде Тургайской области. В том же году Переселенческое управление выделило местному отделу ИРГО 5000 десятин степных угодий «для обращения в заповедник». Реализацию данного проекта сорвала начавшаяся Первая мировая война.

1915 год. В соответствии с Лесным уставом изъяты «из пользования населения» земли для будущего Саянского заповедника – в соответствии с Обязательным постановлением Иркутского генерал-губернатора от 28.05.1915 г. В этом же году Департамент земледелия ассигновал 1795 руб. на предварительную охрану заповедника, и три стражника поселились в зимовьях на северной границе проектируемого заповедника. После того как работы экспедиции закончились и границы заповедника были окончательно выяснены, на совещании, состоявшемся 25.02.1916 г. при Департаменте земледелия, получило одобрение предложение об организации Саянского соболиного заповедника в Енисейской губернии.

1916 год, осень. В России принят первый правовой акт, регламентирующий порядок создания и функционирования заповедников «Об установлении правил об охотничьих заповедниках», он опубликован в издаваемом при Правительствующем Сенате «Собрании узаконений и распоряжений Правительства» № 304 от 30 октября 1916 года.

29 декабря 1916 года (11 января по новому стилю). В России создаётся первый в истории страны государственный заповедник – Баргузинский. Министр земледелия представил Правительствующему Сенату доклад об установлении Баргузинского охотничьего заповедника, расположенного по северо-восточному побережью озера Байкал.

Окончание ТУТ: К истории заповедности Беловежской пущи. Часть ІI

Автор выражает благодарность за помощь в подготовке статьи и поиску архивных документов Винчевскому Александру Евгеньевичу, Зуёнку Сергею Васильевичу, Фенчуку Виктору Александровичу, Смоктуновичу Евгению Анатольевичу, Пармузиной Ирине Сергеевной, Баскаковой Светлане Валентиновне, Федоровой Анастасии Алексеевне, коллективу отдела редкой книги Вологодской областной научной библиотеки.

Николай Черкас,

кандидат биологических наук

апрель-июнь 2025 года, поселок Кеземшек, пустыня Бетпак-Дала.

Казахстан

Снимки из архива автора

На гэтую тэму:

1939-41 гг: Неизвестные страницы истории Беловежской пущи

С.С. Донауров (1913-1976) - зоолог и директор "Беловежской пущи": малоизвестные страницы биографии

Владимир Афанасьевич Дацкевич (1927-2010): известные и неизвестные страницы биографии орнитолога из Беловежской пущи

- Увайдзіце ці зарэгіструйцеся каб пакідаць каментары.

КАМЕНТАРЫ