Окончание. Начало ТУТ

Летопись заповедности Беловежской пущи

Летопись заповедности Беловежской пущи

Итак, до начала ХХ века Пуща быть заповедной никоим образом не могла. Когда же фактически появились заповедные уголки в Беловежской пуще? Советские специалисты не любили об этом писать. Такой же тенденции придерживались польские и белорусские исследователи. Секрет такого замалчивания объяснялся тем, что это событие произошло в период первой немецкой оккупации.

В августе 1915 года Беловежская пуща была занята немецкими войсками. Сразу же после захвата пущи немцы приступили к эксплуатации ее богатств. Самым лакомым объектом стали местные леса. Но, справедливости ради, следует отметить, что немецкие оккупанты не оставались равнодушными к уникальной природной красоте пущанского леса. Огромная заслуга в оценке и охране пущанских богатств принадлежит известному немецкому природоохранному деятелю Г. Конвенцу. В ноябре 1915 года он посетил Беловежскую пущу и оценил возможности создания охраняемой природной территории, чтобы уберечь хотя бы часть массива от заготовки леса и строительства узкоколеек. В ходе визита Конвенц выделил в центре Беловежской пущи территорию в 30 кв км для создания памятника природы по немецкому образцу. Большая часть границ этой территории прошла по руслам рек, что давало хорошие ориентиры на местности, и её было проще охранять. В январе 1916 года военная администрация объявила этот участок площадью чуть больше 3 тыс. га «охраняемой природной территорией» (Naturschutzgebiet). По сути, это первая юридически оформленная территория в Беловежской пуще, отвечающая критериям заповедности с биологической точки зрения. В 1919 году территория Беловежской пущи отошла к Польше. В этом же году её посещает группа ученых во главе с профессором Владиславом Шафером. Побывав в пуще, они обнаружили существование большого участка леса, который был абсолютно не тронут людьми и предложили сохранить его таковым. Благодаря невероятным усилиям ученых возник «Парк девственной природы», который с легкой руки лесоводов был назван лесничеством «Резерват». Несмотря на особый статус территории, в последующие годы здесь все же проводились рубки сухой древесины. Ученые с трудом защищали этот уголок от хозяйственников.

Одна из «достопримечательностей» 600 летнего заповедного режима Беловежской пущи - «Верхний склад» (одно из мест складирования вырубленной древесины).

Только в 1921 г. на участке 4594 га было официально образовано лесничество «Резерват». Участок леса площадью 1061 га был абсолютно заповедной территорией, остальная часть охранялась частично. С этого момента отсчитывается формальная история национального парка на польской территории пущи. Но резерват существовал, а закона об охране природы в Польше не было. В рамках своих полномочий руководство лесного хозяйства в 1924 г. повышает статус этой территории до надлесничества, а с 1929 г. вся его площадь (4640 га) становится абсолютно заповедной. В 1932 г., после принятия закона об охране природы, появилась юридическая основа узаконить существование национального парка. Решением правительства Польской Республики от 11 августа 1932 года был учреждён Национальный парк в Беловеже (польск. Park Narodowy w Białowieży). Обратите внимание на само название. Не Беловежский национальный парк, а национальный парк в Беловеже – относительно маленький кусочек леса площадью 4760 га около местечка Беловежа. Это всего лишь 6% от общей площади лесного массива. Лесничество «Резерват» в 1933 г. было оформлено как национальный парк, но юридически статус национального парка эта территория обрела только в 1953 году.

Осенью 1939 года в силу политических обстоятельств вся территория Беловежской пущи вошла в состав Белорусской ССР. Решением №1234 от 25 декабря СНК БССР было узаконено решение «Об организации Белорусского государственного заповедника «Беловежская пуща». Хотя вся территория пущи была объявлена заповедником, однако этим постановлением полная заповедность устанавливалась только для бывшего Национального парка (4 760 га), зубропитомника (297 га) и дополнительной территории (29,7 га), то есть фактически заповедность оставалась в тех же границах, в которых существовал Национальный парк в Беловеже при Польше. И только 27 июля 1940 года выходит постановление ЦК КП(б)Б, которое обязывало «установить полную заповедность на всей территории Беловежской пущи – 129,2 тысячи га». В СМИ того времени появились статьи, что заповедник создан навсегда. Но прошло чуть больше полугода и 27 февраля 1941 года секретарь ЦК КП(б)Б П.К. Пономаренко направляет предложение И.В. Сталину: «а) отменить заповедность Беловежской пущи, разрешив Наркомлесу Белоруссии производить рубку леса до одного миллиона кубометров в год; б) сохранить заповедность в центральной даче, в месте расположения дворцов-музеев и питомников животных в размере 10 000 гектаров». Любопытно, но в этот же день Политбюро ЦК КП(б) СССР принимает это решение и заповедность сохраняется только на площади 10 тыс. га. Основную часть заповедной территории составляет бывший национальный парк в Беловеже.

С началом Великой Отечественной войны пуща оказалась в зоне боевых действий. Внезапное нападение немцев вызвало в советских войсках хаос и беспорядочное отступление. Многие подразделения старались укрыться в Беловежской пуще. В результате в лесном массиве завязывались бои с применением артиллерии и авиации. После подавления сопротивления немцы начали зачистку пущи от местного населения. А в декабре 1941 г по инициативе Германа Геринга пуща была объявлена охотничьим хозяйством рейха (Reichsjagdgebiet) с администрацией в Беловеже. Сам Геринг мечтал сделать из пущи лучшее в Европе охотхозяйство для самых титулованных особ рейха.

Летом 1944 года Беловежская пуща была освобождена от немецких захватчиков. Сразу после окончания военных действий в пуще заповедник возобновил свою деятельность. Но вскоре пуща была поделена пополам в исторических границах между ПНР и БССР. Этому событию предшествовал ряд политических обстоятельств. В конце июля 1944 года в Москве состоялось подписание соглашения между советской и польской правительственными делегациями относительно восточных границ Польши в послевоенный период. Первоначально предложенная И.В. Сталиным пограничная линия на западе оставляла СССР всю Беловежскую пущу и значительную часть Сувалщины. Однако, исходя из этнографии региона, в ходе дальнейших дискуссий польской делегации были сделаны уступки в отношении Сувалок и Августова. Одновременно, основываясь на заявлении правительства СССР от 11 января 1944 г., которое предусматривало модификацию линии Керзона в пользу Польши, представители Польского комитета национального освобождения (ПКНО) стремились добиться более выгодных корректировок границы. Дискуссии развернулись также вокруг Беловежской пущи, расположенной на востоке от линии Керзона. Аргументация польской делегации основывалась на том, что Польша утратила в результате войны много лесных территорий. Беловежская пуща являлась бы ресурсной базой для промышленности Гайновки. Ещё одним веским аргументом в переговорах по передаче полякам части Беловежской пущи был национальный парк, созданный ими. Как убеждал глава ПКНО Э. Осубка-Моравский: «В случае Беловежской пущи нет национальных проблем, поскольку зубры и другие звери национальной принадлежности не имеют».

Эти вопросы решались на заседании у Министра иностранных дел СССР В.М. Молотова в середине 1944 г., когда еще шла битва за Центральную Европу, но Беловежская пуща уже была освобождена советскими войсками. При установлении государственной границы между СССР и Польшей (договор от 16.08.1945 г.) часть бывшего с 1939 г. заповедника «Беловежская Пуща» (55 тыс. га) вместе с историческим центром – поселком Беловежа, охотничьим дворцом Александра III, национальным парком и зубровым питомником – отошла Польше. Все 17 уцелевших в Беловежской пуще зубров стали собственностью Польши. С этого момента судьбы польской и белорусской частей Беловежской пущи разделились.

На белорусской части пущи был создан заповедник. В деятельности заповедников на территории СССР тогда четко просматривалась чисто утилитарная хозяйственная цель – увеличение численности объектов охоты. Не была исключением и Беловежская пуща. Здесь проводился отстрел хищников, подкормка копытных. Проводилось удаление сухостойных и ветровальных деревьев. Объем рубки доходил до 40000 кубометров в год. Тем не менее, период с 1944 по 1957 гг. можно считать золотым периодом Пущи в ХХ веке, поскольку хозяйственное воздействие на лесной массив было тогда минимальным.

В августе 1957 года наметился новый этап в истории пущи. Заповедник был преобразован в так называемое «Государственное заповедно-охотничье хозяйство». Реорганизация заповедника сильно сказалась на природных комплексах Беловежской пущи. Искусственное увеличение плотности копытных привело к уничтожению лесного подроста и подлеска. С целью увеличения производства кормов для копытных проводилось осушение болот. Да и браконьерство не было изжито. Более того, сейчас тут браконьерничали не только местные жители, но также партийные и советские чиновники.

В 1963 году территория ГЗОХ была разделена на так называемую заповедно-охотничью (78411 га) и лесопарковую (760 га) части. Последняя являлась своеобразным аналогом современной рекреационной зоны, располагалась вблизи Музея природы в Каменюках и была предназначена для посещения туристами.

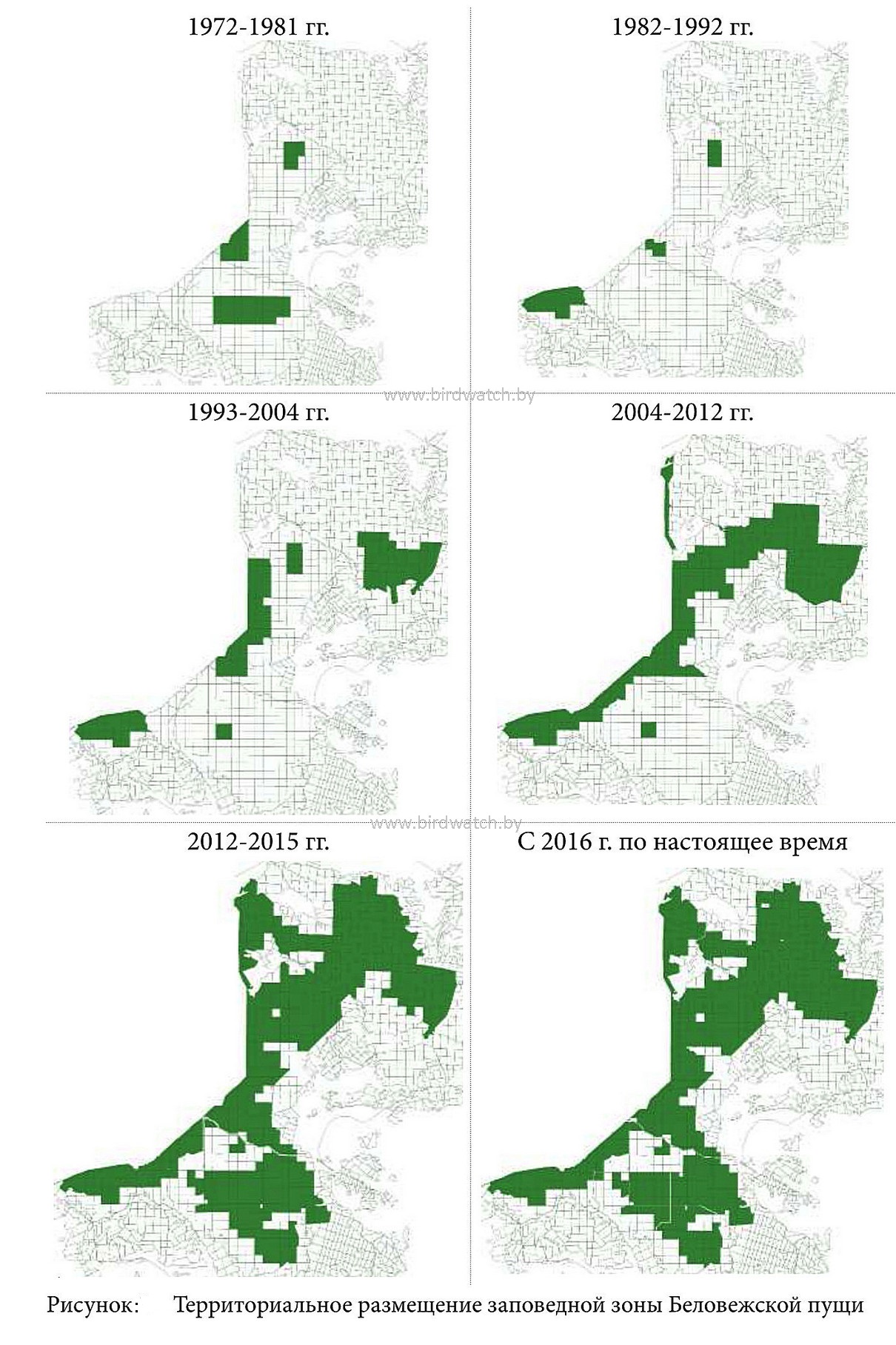

При проведение очередного лесоустройства в 1972 году произошел кардинальный пересмотр территориального деления ГЗОХ, когда его площадь увеличилась до 87457 га. Согласно комплексного проекта ведения лесного и охотничьего хозяйства ГЗОХ «Беловежская пуща» на 1973-1982 гг., было выделено три «хозяйственные части»: абсолютно-заповедная (7694 га), заповедно-охотничья (74184 га) и лесопарковая (5579 га). Также было принято решение отказаться от организации долговременного туризма, в результате чего лесопарковую зону ликвидировали. В то же время была создана еще одна новая зона – традиционного землепользования (1815 га), включавшая в себя интенсивно используемые сельскохозяйственные земли, населенные пункты, пастбища, сенокосы и т.п. Охранный режим этой зоны был схож с режимом современной хозяйственной зоны национального парка.

Режим охраны каждой из частей разрабатывался лесоустройством. Абсолютно-заповедная часть предназначалась для «сохранения и восстановления первоначальных сообществ путем свободного развития естественных процессов и ведения длительных научных биогеоценотических исследований». Для этой цели были выбраны эталонные биотопы, представляющие Беловежскую пущу. Часть созданной абсолютно-заповедной территории находилась главным образом вокруг охотничьей резиденции «Вискули», что мешало проводить охоты в этих угодьях. По этой причине уже в очередном лесоустройстве, которое проходило в 1981-82 гг., площадь абсолютно-заповедной зоны была уменьшена (с 7694 до 4592 га). Была проведена манипуляция и с отставшейся площадью абсолютно-заповедной зоны. Отдельные ее участки были упразднены, а на менее ценной территории пущи были созданы абсолютно-заповедные зоны с такой же площадью. Создавалась видимость заповедности. Яркий пример этому – включение в абсолютно-заповедную зону осушенного болота, расположенного в верховьях речки Вьюновка. Таких «эталонных» участков на территории БССР было в то время более 500 тыс. га. Среди ученых в то время появилась шутка, что абсолютно-заповедную зону в Беловежской пуще можно переносить, как чукчи переносят чум. Вопросы зонирования решались руководством ГЗОХ и оформлялись лесоустроительной экспедицией.

С реорганизацией ГЗОХ в национальный парк в 1991 году произошло существенное изменение режимов и назначения функциональных зон. Лесоустройством 1991-92 гг. абсолютно-заповедная зона была увеличена до 15677 га, а также были выделены управляемая природная зона – 57005 га, зона регулируемого рекреационного пользования – 10712 га и хозяйственная зона – 3969 га.

За период с 1993 по 2004 годы в национальный парк было передано около 65000 га земель соседних землепользователей (лесхозов и сельскохозяйственных предприятий), включая и территорию гидрологического заказника республиканского значения «Дикое». В связи с этим появилась необходимость разработки нового Положения о национальном парке с пересмотром границ его функциональных зон и уточнением режима охраны.

По результатам завершившегося в 2005 году очередного тура лесоустроительных работ была уточнена площадь присоединенных земель и внесены некоторые корректировки в площади функциональных зон: заповедная зона – 30679 га, зона регулируемого использования – 57318 га, рекреационная – 7739 га, хозяйственная – 57226 га. Таким образом, уточненная площадь национального парка по состоянию на 2004 год составила 152.962 га.

В 2008 году для национального парка был разработан первый долгосрочный План управления, в соответствии с которым концептуальным приоритетом перспективного функционального зонирования должно было стать восстановление (при необходимости) и сохранение в долгосрочной перспективе естественного облика Беловежской пущи и присущего ей характера протекания природных процессов. При разработке Плана управления особое внимание уделялось рекомендациям Совета Европы по управлению особо охраняемой природной территорией и условиям, необходимым для возобновления приостановленного в 2007 году Европейского диплома для природоохранных территорий. Зонирование территории национальных парков должно соответствовать системе классификации Международного союза охраны природы (МСОП). Режимы и нормы использования ресурсов в национальном парке «заключаются, главным образом, в сохранении естественной среды обитания, где прямое вмешательство человека и изменения в окружающей среде ограничены». Согласно требованиям МСОП, территория национального парка должна по крайней мере на две трети быть под строгой охраной. Также необходимо было вывести из состава национального парка земли некоторых населенных пунктов и иных объектов инженерной инфраструктуры; вывести из заповедной зоны участки открытых низинных болот для возможности проведения природоохранных мероприятий; упорядочить движение автотранспорта, а также ограничить такие виды использования природных ресурсов как рубки леса, охота, туризм, сенокошение, научные исследования и др.

В результате изменения структуры землепользования, уточнения площадей земельных участков на основе современных методов, а также за счет исключения из состава национального парка земель, специальное назначение которых не отвечает природоохранным целям, площадь национального парка сократилась на 2894 га и составила 150.069 га. Заповедная зона была увеличена почти в два раза – до 57.051 га, площадь зоны регулируемого использования сократилась до 39.105 га, рекреационная зона составила 7818 га, хозяйственная – 46.095 га. Наиболее важной особенностью данного зонирования стало расширение площади заповедной зоны с включением в нее около 80% территории исторического ядра Беловежской пущи, где сконцентрированы практически все высоковозрастные леса национального парка.

_______________________________________________________

Особо охраняемые природные территории – это то, чем может гордиться наша страна. Благодаря кропотливой работе сотрудников заповедников буквально с того света вернули в природу такие виды как зубр и бобр. И сегодня белорусские ООПТ вносят большой вклад в сохранение биоразнообразия Европейского континента. Система особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь признана на международном уровне. Березинский биосферный заповедник, Национальный парк «Беловежская пуща» и заказник республиканского значения «Прибужское Полесье» имеют статус биосферных резерватов ЮНЕСКО. Часть территории Национального парка «Беловежская пуща» включена в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, кроме того, Национальный парк «Беловежская пуща» и Березинский биосферный заповедник награждены европейскими дипломами для особо охраняемых природных территорий; 25 особо охраняемых природных территорий включены в список водно-болотных угодий международного значения – Рамсарских территорий. 38 ООПТ имеют статус территорий, важных для птиц, выделенных в соответствии с одноименной международной программой); 9 – статус ключевых ботанических территорий (территории, характеризующиеся исключительным богатством флоры). Всё это труд не одного поколения специалистов ООПТ, которые заслужили право иметь свой профессиональный праздник – День заповедного дела Республики Беларусь.

Наша страна имеет древнюю традицию охраны природы на законодательном уровне. Исследование юридических актов, дошедших до наших дней, показало, что природоохранное законодательство в Полоцком и Туровском княжествах возникло в 1209 г., с момента принятия Русской Правды, которая обобщила феодальное право Киевской Руси.

Несмотря на то, что документ об установлении природоохранного статуса Беловежской пущи в 1409 году так и не был выявлен, именно этот год можно считать началом природоохранной деятельности (но не создания заповедного режима) в этом лесном массиве. По указанным выше причинам эти даты: 1209 и 1409 гг. не могут быть взяты за отправные точки развития заповедного дела в Беловежской пуще.

Официально задокументированным началом заповедного дела на территории нынешней Республики Беларусь можно считать день создания Березинского заповедника – 30 января 1925 года. В этом году ему исполнилось 100 лет. И это очень удобный повод ходатайствовать перед Правительством Республики Беларусь об установлении памятной даты – 30 января – Дня заповедного дела Республики Беларусь.

К фото в начале ІІ части: Осенью 1939 года в силу политических обстоятельств был организован государственный заповедник «Беловежская пуща». Хотя вся территория пущи была объявлена заповедником, однако этим постановлением полная заповедность устанавливалась только для бывшего Национального парка (4 760 га), зубропитомника (297 га) и дополнительной территории (29,7 га), то есть фактически заповедность оставалась в тех же границах, в которых существовал Национальный парк в Беловеже при Польше.

Автор выражает благодарность за помощь в подготовке статьи и поиску архивных документов Винчевскому Александру Евгеньевичу, Зуёнку Сергею Васильевичу, Фенчуку Виктору Александровичу, Смоктуновичу Евгению Анатольевичу, Пармузиной Ирине Сергеевной, Баскаковой Светлане Владимировне, Федоровой Анастасие Алексеевне, коллективу отдела редкой книги Вологодской областной научной библиотеки.

Николай Черкас,

кандидат биологических наук

апрель-июнь 2025 года, поселок Кеземшек, пустыня Бетпак-Дала.

Казахстан

Снимки из архива автора

На гэтую тэму:

К истории заповедности Беловежской пущи. Часть І

1939-41 гг: Неизвестные страницы истории Беловежской пущи

С.С. Донауров (1913-1976) - зоолог и директор "Беловежской пущи": малоизвестные страницы биографии

Владимир Афанасьевич Дацкевич (1927-2010): известные и неизвестные страницы биографии орнитолога из Беловежской пущи

- Увайдзіце ці зарэгіструйцеся каб пакідаць каментары.

КАМЕНТАРЫ